- Startseite

- Villenkolonie Mulang

- Kurort Wilhelmshöhe

- Chinesisches Dorf

- Park Wilhelmshöhe

- Stadtteil Wilhelmshöhe

- Heidelbach: Geschichte der Wilhelmshöhe

- Heinrich Schmidtmann

- Persönlichkeiten

- Gustav Henkel

- Herkulesbahn

- Töchterheime

- Artillerie-Album

- Herkules-Bergrennen

Autor der Website:

Friedrich Forssman

Schloßteichstraße 3

34131 Kassel

mail@kassel-mulang.de

Dank und Nachweise

am Fuß der Seite. – »(→)« zeigt an, daß sich beim Anklicken des Links ein neues Fenster öffnet.

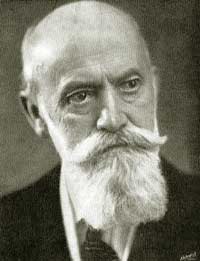

Gustav Henkel

Gustav Henkel. Bild aus G. A. Stör,

»Die Herkulesbahn in Kassel«.

Dieses Kapitel gibt zwei von Gustav Henkel verfaßte Texte, die im Mulang-Archiv als Typoskript-Durchschläge vorhanden sind:

1. Versuch zu einem geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung von Henkels-Elektrizitätswerken zu Cassel-Wilhelmshöhe 1892–1914.

2. Selbsterlebtes aus der Entwicklung der Elektrotechnik. Vortrag unseres Ehrenmitgliedes, des Herrn Direktor G. Henkel VDI und unseres Mitgliedes, des Herrn Dr. Ing. E. Voigt VDI, am 6. Februar 1934.

Siehe auch die Kapitel

• »Persönlichkeiten« / Gustav Henkel

• »Villenkolonie« / Kurhausstraße 7

• »Herkulesbahn«

sowie den Eintrag

auf RegioWiki (→)

Deckel und Anfang der Typoskript-Mappe.*MA

1. Versuch zu einem geschichtlichen Ueberblick

Der Text entstammt dem Durchschlag eines Typoskriptes, datiert Juni 1914, geheftet in einer Mappe mit Goldprägung auf grünem Kartondeckel:

Henkels Elektrizitätswerke

Inh. Gustav Henkel.

Cassel-Wilhelmshöhe.

Die Mappe befindet sich im Mulang-Archiv.

Von Gustav Henkel wird in der dritten Person gesprochen. Es wird aber deutlich, daß er den Text zumindest in wesentlichen Teilen selbst verfaßt hat.

Die Orthographie der Vorlage wurde beibehalten, nur offensichtliche Tippfehler wurden berichtigt. Einfügungen und Sofortkorrekturen wurden stillschweigend berücksichtigt. Die im Original links – in Form von Marginalien – stehenden Überschriften sind in der Umschrift den jeweiligen Absätzen in fetter Schrift vorangestellt; wo sie neben absatzlosem Text stehen, sind sie an entsprechender Stelle eingebaut. Die zur besseren Zitierbarkeit von mir hinzugefügten Absatznumerierungen sowie seltene Kurz-Kommentare stehen in eckigen Klammern. Das Typoskript ist unbebildert, die Abbildungen wurden von mir hinzugefügt.

Eine stark gekürzte Version des Textes findet sich in:

H. Köhler, Henkels Elektrizitätswerke, 1914.

Inhalt

[1] Vorgeschichte. | [2] Frühere Strassenbeleuchtung durch Petroleum-Lampen. | [3] Vertrag über elektrische Strassenbeleuchtung. (Abb.) | [4] Erste Privatanschlussnehmer. | [5] Eröffnung 1. Mai 1893.

Exkurs 1: Das Henkelsche E-Werk in Bildern.

[6] Strompreis. Grundgebühr. | [7] Maschinen. | [8] Ueberhitzung. | [9] Braunkohlenfeuerung. | [10] Erste Dynamos. | [11] Unterstation. | [12–13] Palmenbad. | [14] Benützung des Palmenbades.

Exkurs 2: Das Palmenbad in Bildern.

[15] Bade-Rückfahr-Karten. | [16] Erste Geschäftsanschlüsse. | [17] Anschluss der Dampfstrassenbahn. | [18] Sturmnacht 1895. (Abb.) | [19] Maschinenerweiterung. | [20] Erweiterungen der Kesselanlagen. | [21–22] 30 PS Turbine. | [23–24] Zeche Marie. | [25] Zeche Friedrich Wilhelm II. | [26] Wasserdurchbrüche. | [27] Tuffsteinbruch. | [28] Marstallgebäude. | [29] Grand Hotel. | [30] Beleuchtung Langes Feld. Tannenkuppe. (Abb.) | [31] Oeffentliche Illuminationen. | [32] Festbeleuchtungen.

Exkurs 3: Das Gastronomie-Zelt auf dem Lac.

[33–34] Dampfbahn. Pferdebahn. Grosse Casseler Strassenbahn. Lac-Beleuchtungen. | [35] Leitungsverlegungen. | [36] Charbonnages de Cassel. | [37] Aluminium-Leitungen. | [38] Drahtseilbahn-Projekt. Vorprojekt der Herkulesbahn. | [39–40] Einsprachen gegen die Drahtseilbahn. | [41] Ausführung der Herkulesbahn. (Abb.)

Exkurs 4: Bilder der Endhaltestelle Palmenbad.

[42] Betriebs-Eröffnung der Herkulesbahn. | [43] Kämpfe. | [44] Krähhahn Erschliessung. (Abb.) | [45] Auflösung der Charbonnages de Cassel. | [46] Gründung der Herkulesbahn A.-G. | [47] Vorstand. | [48] Brand des Königl. Bergwerks. | [49] Steinbrecher-Anlage. | [50–51] Kündigung des Gemeindevertrages. Gasagitation. | [52] Elektrische Küche. Erneuerung des Vertrages 1902. | [53–57] Brand-Katastrophe 1902. | [58] Provisorium. | [59] Neu-Einrichtung. | [60] Neubau Verwaltungs-Gebäude. | [61–62] Brand-Versicherung. | [63] Gutshof Wiederhold. | [64] Christuskirche. | [65] Prinzenquelle. | [66] Feuermelde-Einrichtung. | [67] Strassenbeleuchtung Kirchditmold. (Abb.) | [68–69] Eingemeindung Wahlershausens. | [70] Rotes Kreuz. | [71] Kirchweg-Linie. Brasselsberg-Linie. | [72] Rodelbahn. (Abb.) | [73] Lac-Beleuchtung. | [74–77] Geplantes Ueberlandnetz. Maschinelle Erweiterung. Heiz- & Koch-Apparate. Sauerstoff-Anlage. | [78] Diesel-Motor. | [79] Stecher’scher Häuserblock. | [80] Sool-Quelle. | [81] Vertragsverlängerung. | [82] Stromberechnung. | [83] Strompreise. | [84] Blitzschaden. | [85–86] Einige statistische Angaben. | [87] Ausblick in die Zukunft.

Exkurs 5: Werbung und Geschäftspapiere.

»Villencolonie Wilhelmshöhe«: Siehe das Kapitel Villenkolonie Mulang.

Versuch

zu einem geschichtlichen Ueberblick

über die Entwicklung von

Henkels-Elektrizitätswerken

zu Cassel-Wilhelmshöhe 1892–1914.

[1] Vorgeschichte.

Am Aufblühen der Villencolonie Wilhelmshöhe sind ganz

besonders zwei öffentliche Einrichtungen von hervorragendem Einfluss

gewesen: Die Anlagen der Ent- und Bewässerungs-Genossenschaft

und die Errichtung von Henkels Elektrizitätswerken.

Bildeten erstere eine sanitäre Notwendigkeit für die Anwohner, so wurde durch die Versorgung der Villencolonie mit elektrischem Licht erst eine wirkliche Behaglichkeit geschaffen, die das Wohnen in dem neu entstandenen Vororte von mancher tief empfundenen Unzuträglichkeit befreite. Vor allem wurde die öffentliche Sicherheit durch die Anlage einer elektrischen Strassenbeleuchtung ausserordentlich gefördert.

[2] Frühere Strassenbeleuchtung durch Petroleum-Lampen. Es waren vorher nur eine geringe Anzahl Petroleumlampen an den Strassenecken etc. vorhanden, deren Bedienung und Instandhaltung aber für die Gemeinde Wahlershausen, welcher die Villencolonie Wilhelmshöhe bis zu der im Jahre 1906 erfolgten Eingemeindung zu Cassel politisch gehörte, eine grosse Last bedeutete, weshalb denn auch die Beleuchtung im Dorfe Wahlershausen selbst, wie vor allem aber in den sehr verzweigten Strassenzügen der Villencolonie, immer viel zu wünschen übrig liess.

Diese Uebelstände der öffentlichen Beleuchtung wie die Lösung der Lichtfrage für den Privatgebrauch liessen in dem derzeitigen Mitinhaber der Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm. Beck & Henkel in Cassel, Herrn Direktor Gustav Henkel, welcher im Jahre 1891 seinen Wohnsitz nach hier verlegt hatte, den Entschluss reifen, ein Elektrizitätswerk mittleren Umfangs zu errichten.

Es fand dieses Vorhaben sowohl beim Gemeinderat und dem Bürgermeister Wimmer, wie bei allen auf den Fremdenzuzug gerichteten Verkehrsbestrebungen lebhafteste Unterstützung, so namentlich beim Kur- und Verschönerungsverein und der Genossenschaft zu Wilhelmshöhe, deren Vorsitzender, Stadtrat [Julius] Siebert, allen an der Genossenschaft Beteiligten durch Rundschreiben den Anschluss zur Stromentnahme dringend empfahl.

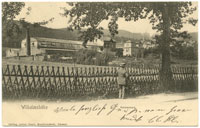

Wahlershausen vom Rammelsberg nach Südwesten, 1908 gestempelt. Rechts die Bürgerschule, heute Reformschule. Hinten links die Christuskirche, rechts die Villenkolonie Mulang mit dem Schornstein des Henkelschen E-Werks (das ist nicht der deutlich zu sehende Schornstein im Mittelgrund, sondern der rechts dahinter).*MA

Zu Wahlershausen: Siehe auch Absatz 68.

[3] Vertrag über elektrische Strassenbeleuchtung. Mit der Gemeinde Wahlershausen wurde ein zunächst auf 10 Jahre lautender Vertrag abgeschlossen, wonach sich Henkel verpflichtete die Anlage der elektrischen Strassenbeleuchtung von zunächst 88 auf das Gesamtstrassennetz verteilter Glühlampen auf eigene Kosten auszuführen und damit die öffentliche Beleuchtung in der vorgeschriebenen täglichen Zeitdauer zu bewirken. Für die Beleuchtung sowie für das Auswechseln der Glühlampen und die sonstige Unterhaltung der Strassenlampen wurde ein Pauschalbetrag von M.250.– für den Monat vereinbart. Für jede weitere Glühlampe, welche auf Anordnung des Gemeinderates anzulegen war, wurde ein Monatsbetrag von M.3.– zu Grunde gelegt.

Ferner erhielt Henkel in Anbetracht des für das Verteilungsnetz erwachsenden hohen Kostenaufwandes die Genehmigung die öffentlichen Strassen und Plätze in der Gemeinde Wahlershausen für die zur öffentlichen und privaten Stromversorgung dienenden Leitungen auf alle Zeiten unentgeltlich zu benutzen.

Exkurs 1:

Ca. 1910: Blick über die Einmündung der Brabanter

Straße in die heutige Hugo-Preuß-Straße. Hinten rechts E-Werk und Palmenbad.*MA

E-Werk und Endhaltestelle der Herkulesbahn um 1905. Rechts die Hunrodstraße, vorn quer die Kurhausstraße. Blatt 49 eines Geschenkalbums der Schmidt’schen Heißdampfgesellschaft.*MA

Ca. 1900: Auf das Bild klicken für den

HNA-»Blick zurück« Nr. 1408.

1906 gestempelt: » Restaurant ›Palmenbad‹«.*MA

Das Henkelsche E-Werk in Bildern.

• Links: ca. 1900. Das Henkelsche E-Werk von Südwesten. Links

das Verwaltungs-Gebäude, angebaut Palmenbad und Gewächshaus.

Links hinter dem Verwaltungs-Gebäude verläuft die Hunrodstraße,

parallel zum Gewächshaus rechts die heutige Kurhausstraße. Über dem Dach des Palmenbades ist das Haus Kurhausstraße 30 zu sehen, ganz rechts die Gaststätte Palmenbad, links hinten der auffällige Giebel des Hauses Kurhausstraße 11.*MA

• Rechts: E-Werk und Palmenbad um 1905. Blick die Hunrodstraße hinunter, unten die Gaststätte Palmenbad an der Kurhausstraße. – Zum Palmenbad: Siehe auf der Seite »Kurort Wilhelmshöhe« das Unterkapitel »Palmenbad« sowie den Text »Der Kurort – Villen-Colonie – Wilhelmshöhe« von 1897.*MA

• Um 1910. Links: Ein Wagen der Herkulesbahn in der Kurhausstraße,

kurz nach dem Verlassen der Endhaltestelle Palmenbad. Hinter der Straßenbahn sieht man die Villa Kurhausstraße 30, am linken Bildrand das Verwaltungshaus des E-Werks. Seit ca. 1972 blickt man aus dieser Perspektive auf die Häuser Kurhausstraße 36–40.*MA

• Rechts: dieselbe Blickrichtung, näher am Endhaltestellen-Häuschen. Das große Haus ist die Kurhausstraße 30.*MA•dr

Um 1910. Links: Fast dieselbe Perspektive wie auf den beiden oberen Bildern: zwei Wagen der Herkulesbahn kurz nach der Endhaltestelle Palmenbad, ganz rechts ein Wagen an der Endhaltestelle, vor dem Gasthaus Palmenbad.*MA

Rechts: Blick von der Kurhausstraße auf das Palmenbad.*MA

Zu den erwähnten Geldsummen: In der Zeitspanne, die der Bericht umfaßt, veränderte sich der Wert des Geldes kaum. Ein Fahrrad war 1912 im Katalog von August Stukenbrok, Einbeck, von 35 Mark an aufwärts zu haben, ein Pullover oder eine Taschenuhr ab 2 Mark, ein Rasiermesser ab 1 Mark. Man kann die damaligen Preise also etwa verzehnfachen, um auf heutige Euro-Werte zu kommen.

Zu Strompreisen: Siehe auch Absatz 83.

[12] Palmenbad. Um die mit dem Auspuffdampf aus den Maschinen noch abgehende Wärme möglichst weitgehend zu verwerten wurde dem Elektrizitätswerk die Anlage des Hallenschwimmbades »Palmenbad« angegliedert . Dieses besteht aus einem 100 qm grossen – neben einem ca. 10 m hohen, 20 m langen und 10 m breiten hohen mit Tuffsteingrotten, Springbrunnen, farbigen Illuminationlampen etc. lukrativ [sic] ausgestatteten Palmenhause – eingebauten Schwimmbassin, welches Abteilungen für Schwimmer und Nichtschwimmer enthält, dessen Wasser durch ständigen Zulauf fortwährend erneuert und durch den Abdampf erwärmt wird.

[13] Ausser dem Palmenhaus sind noch zwei 40 bezw. 20 m lange Culturhäuser und ein 40 m langes und 6¼ m breites Wein- und Rosenhaus, deren Erwärmung ebenfalls mittelst Abdampf erfolgt, vorhanden.

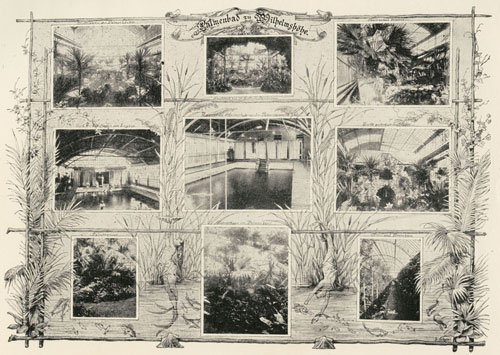

Exkurs 2:

Um 1900: Frauen- und Männerbadezeit im Hallenbad.*MA

Tageblatt und Anzeiger für Cassel, Eröffnungsbericht: »Durch Wasserfälle bzw. Fontainen und die verschiedensten Pflanzen wird der Grottenbau angenehm belebt. Zwei mächtige Delphine senden beständig Strahlen frischen Wassers in das mit Abteilungen für Schwimmer und Nichtschwimmer versehene Bassin«

Das Palmenbad in Bildern. Siehe auch Kurhausstraße 25.

Innenansichten des Palmenbades. Obere Reihe: »Mittelpartie des Palmenbades« / »Durchblick aus der Grotte ins Palmenhaus« / »Chamaerops humilis«; Mitte: »Blick auf das Bassin vom Eingang« / »Ansicht des Schwimmbades von der Palmenhausseite« / »Grotte unterhalb des Bades«; unten: »Palmengruppe« / »Giebelgruppe im Palmenhaus« / »Wein- und Rosenhaus«. Quelle: Festschrift zur 38. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure. Cassel 1897.*MA

Gustav Henkels Enkelin Ursula schrieb mir zu diesem Bild: »Erich [Henkel] was born in 1897. I have seen him in some of your pictures. Including the one in the Palmenbad [...]. He is the one standing amidst the Palms, and looks to be about 16 years old, and so the date on that would be about 1913.«*MA

Goßmann’s Naturheilanstalt: Goßmann

Villa Mummy: Kurhausstraße 13

Villa Eckert: Steinhöferstraße 7

»Touristische Mittheilungen aus beiden Hessen, Nassau, Frankfurt a.M., Waldeck und den Grenzgebieten.« Jahrgang IV., September 1895, No.3, mit dem dreiseitigen Bericht »Der Cyclon vom 1. Juli 1895«; sowie 8. Jahrgang, 1899/1900, mit dem neunseitigen Text »Wilhelmshöhe. Von Direktor Henkel« über den Park Wilhelmshöhe. Auf das Bild klicken für ein PDF mit durchsuchbarem Text.

[21] 30 PS Turbine. Um zu den Zeiten der stärksten Beanspruchung noch eine Maschinenreserve zu haben, der verfügbare Raum indessen äusserst knapp bemessen war, liess Henkel im Jahre 1898 eine 30 PS de Laval’sche Dampfturbine aus den Humboldwerken i/Kalk bei Köln aufstellen.

Siehe »Das Gasthaus Zeche Marie« im Kapitel »Stadtteil Wilhelmshöhe«.

[23] Zeche Marie. Die immer mehr gesteigerte Nachfrage nach Braunkohlen veranlasste die Gewerkschaft Schombardt im Frühjahr 1898 in der Grube Marie eine Kohlenförderung und Wasserhaltungseinrichtung mit elektrischem Anschluss zu beschaffen. Die Lieferung der gesamten Anlage wurde Henkels Elektrizitätswerken übertragen. U.a. wurde in der Grube, welche Stolleneingang hat, ein Bremsberg mit doppelseitigem Aufzug sowie mehrere Pumpeneinrichtungen, angetrieben mittelst 3 ½ PS Elektromotore, und eine ebenfalls elektrisch betätigte Ventilationsanlage aufgestellt. Für die Zuleitung musste eine besondere ca. 4000 m lange 28 qm/m starke Kupferleitung gezogen werden, davon 1000 m durch einen Wald führend, mit wetterbeständiger Isolation versehen. Das Arbeiten in der Grube war mit ganz besonderen Schwierigkeiten und zeitweise sogar mit Lebensgefahr für unsere Monteure verbunden, indem häufig und vollständig unvorhergesehen grössere Wasserdurchbrüche entstanden, wodurch in kurzer Zeit lange Strecken unter Wasser gesetzt wurden, ohne dass es immer gelang die Maschinen früh genug in Sicherheit zu bringen. Unsere Monteure mussten oftmals ganze Nächte hindurch – selbst halb im Wasser stehend – arbeiten, um nur den Betrieb der Grube zu retten.

[24] Da das Wasser eine Menge feinen Sandes mit sich führte, bereitete der Betrieb der zuerst aufgestellten Rotationspumpe durch die ausserordentliche Abnutzung der Flügel auf die Dauer unerträgliche Schwierigkeiten, weshalb später mehrere Kolbenpumpen angeschafft wurden. Im ganzen waren nach Vollendung der Anlagen 4 Elektromotore mit zus. 11 PS angeschlossen.

[25] Zeche

Friedrich Wilhelm II.

Diese Anlage war bis zu der im Jahre 1907 eingetretenen Erschöpfung der Grube, welche durch den forzierten elektrischen Betrieb mehr beschleunigt wurde, in steter Tätigkeit und wurde dann später nach und nach abmontiert und in der Zeche »Friedrich Wilhelm II« wieder aufgestellt. Mit Rücksicht auf den vorauszusehenden Abbau des Flötzes der »Grube Marie« hatte nämlich die Gewerkschaft Schombardt unter Obersteiger Heumann bereits in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein durch einen 40 m tiefen Schacht zugängiges Braunkohlenbergwerk im Druseltal angelegt. Auch dieses wurde von Henkels Elektrizitätswerken und zwar im Jahre 1899 vollständig mit elektrischer Einrichtung versehen. Es fanden darin Aufstellung:

Eine elektrisch betriebene Fördereinrichtung mit doppeltem Fahrstuhl, Motor hierin 3½ PS, sowie

Eine Wasserhaltungseinrichtung mit 2 Pumpen für eine Leistung von 60 cbm p. Stunde. Der Antriebmotor von 16½ PS hat oberhalb des Schachtes Aufstellung gefunden. Die Kraftübertragung wird durch eine stehende Welle von ca. 40 m Länge bewirkt. Diese von Direktor Henkel in Anwendung gebrachte Anordnung hat sich bei später eingetretenen plötzlichen Wasserdurchbrüchen vorzüglich bewährt, indem der Motor auf diese Weise nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde und ungestört weiter arbeiten konnte. Des weiteren fanden hier im Laufe der Zeit noch Aufstellung:

Eine Triplex Kolbenpumpe mit 5 PS Motor, sowie 2 Ventilatoren mit einem 1 PS und einem 5½ PS Elektromotor.

Siehe »Der Marstall« im Kapitel »Park Wilhelmshöhe«.

1898 datiert und gestempelt: »Blick von der Tannenkuppe. Gruß a.d. Restaurant zur Tannenkuppe. (Inhaber Paul Muscat.)«*MA

Exkurs 3:

2 × das Lac-Zelt, untere Karte 1910 gestempelt.*MA

Ausschnitt aus der oberen Postkarte.*MA

* * *

2 × ohne Zelt:

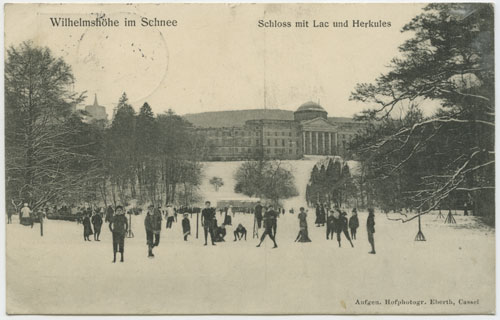

1898: Schlittschuhlauf auf dem Lac und dem Fontänenteich.*MA

1930 gestempelt.*MA

Das Gastronomie-Zelt auf dem Lac.

Um 1915: Stereo-Aufnahme des Zeltes auf dem Lac.*MA

Gestempelt 1912.*MA

Um 1915.*MA

Zur Lac-Beleuchtung: Siehe auch Absatz 73.

[33] Dampfbahn. Pferdebahn. In den Jahren 1897 bis 1898 fand die Umwandlung der früheren Dampfstrassenbahn in dine elektrisch betriebene Strassenbahn und die Vereinigung derselben mit der Casseler Pferdebahn statt, worauf von diesen die »Grosse Casseler Strassenbahn-Gesellschaft« gegründet wurde. Grosse Casseler Strassenbahn. Die Leitung der Uebergangsgeschäfte lag in den Händen eines Dr.Collmann, welchem vor allem daran gelegen war, den allgemeinen Verkehr in noch weitgehender Weise nach Wilhelmshöhe zu ziehen. Die Direktion der Dampfbahn hatte dieses in früheren Jahren u.a. durch Illuminationen der Cascaden u. anderer Wasserfälle und bemerkenswerter Punkte des Wilhelmshöher Parkes zu erreichen gesucht. Die letzte derartige Veranstaltung fand im Herbst 1894 statt. Lac-Beleuchtungen. Die neue Strassenbahngesellschaft pachtete 1895–1898 zu gleichem Zweck den Betrieb der Eisbahn auf dem Lac und liess von uns auf der Eisfläche und am Uferrand 10 St. 6 Amp. Bogenlampen aufstellen gegen eine Vergütung für Stromverbrauch und Unterhaltung von M.3.– pro Stunde. Es wurde dadurch die Eisbahn taghell beleuchtet. Dieses und die stattfindenen Eis-Conzerte führten zu einem regen Besuch des Casseler Publikums. Auch auf der alten Endstation (Weiche und Wartesaal) wurden mehrere Glühlampen angelegt.

[34] Von dem früheren Direktor der Dampfstrassenbahn wurden auf dem Elektrizitätswerk mehrfach Versuche zur Erzeugung von Braunkohlengas vorgenommen, die aber Genannter trotz weitgehender Unterstützung seitens des Herrn Henkel zu keinem praktischen Ergebnis zu bringen vermochte.

Es fanden u.a. Aufstellung:

4 compl. Wasserhaltungsanlagen mit zus. 20 PS Motoren,

1 Doppel-Fördermaschine zur Bedienung eines senkrechten Schachtes mit 1 sek.-m. Geschwindigkeit,

1 elektrisch betriebene Fördermaschine für eine schiefe Ebene mit einem Stahldrahtseil von fast einem Kilometer Länge, eingerichtet zum gleichzeitigen Aufziehen von 4 mit je 6 hl. Kohlen beladenen Wagen. Steigung 1 : 6½.

1 elektrisch betriebene Sichttrommel und

3 elektrisch betriebene Ventilatoren. Die Gesamtstärke der 10 zur Aufstellung gelangten Elektromotore betrug rd. 50 PS.

Im Mulang-Archiv vorhanden: »Drahtseilbahnen | Kaiser & Co. Maschinenfabrik Akt.-Ges. | Cassel | Deutschland«, 100seitige, reichbebilderte Broschüre im Format DIN A4 quer zu »Transportanlagen System Kaiser«, mit vielen Anwendungsbeispielen und Zeugnissen, Englisch / deutsch / französisch, von ca. 1910.

* * *

Siehe das Kapitel »Herkulesbahn«.

[39] Einsprachen gegen die Drahtseilbahn. Die Verwirklichung des Projektes der Drahtseilbahn würde einerseits die Ausführung der elektrischen Bahn sehr erschwert wenn nicht ganz unmöglich gemacht haben, andererseits hätten aber die auf dem Wege zum Bahnhof in kurzen Abständen zu errichtenden Führungstürme eine grosse Störung und Verunzierung des gerade hier so hervorragend schönen Landschaftsbildes hervorgerufen. Es wurde daher neben Henkel von verschienenen Seiten, so dem Königl. Forstfiskus, dem Kur-Verschönerungsverein zu Wilhelmshöhe, dem Verkehrsverein zu Wahlershausen etc., Einspruch dagegen erhoben. Nach mancherlei lebhaften Verhandlungen, so namentlich der historisch zu nennenden Versammlung in der »Alten Drusel« am 2.April 1901 – deren Stenogramm von hochinteressantem Inhalt – und da das Drahtseilbahnprojekt bei den Königlichen und Städtischen Behörden keinerlei Sympathie fand, wurde der Antrag der Charbonnages de Cassel seitens der Königl. Regierung endgiltig abgelehnt.

[40] Jetzt ergriff Direktor Henkel mit aller Energie die Initiative und veranlasste zunächst die Charbonnages de Cassel, welcher selbstverständlich ausserordentlich viel an einer direkten vom Privatfuhrwerk unabhängigen Kohlenabfuhr zum Bahnhof Wilhelmshöhe lag, mit einem Vertrag über den Ausbau der elektrischen Bahn abzuschliessen. Nachdem die umfangreichen Vorverhandlungen mit den Behörden, so namentlich dem Königlichen Salzamt in Sooden, dem Königlichen Forstfiskus, der Königlichen Regierung und der Königlichen Eisenbahndirektion in Cassel, sowie den verschiedenen in Betracht kommenden Privatpersonen erledigt waren, wurdem am 1.September 1901 der erste Spatenstich getan.

1910: Anzeige der Firma Henkel mit Fotos von der Herkules-Endhaltestelle der Herkulesbahn sowie einem Güterwagen der Bahn beim Elektrizitätswerk an der Hunrodstraße.*MA

Exkurs 4:

Endhaltestelle der Herkulesbahn um 1905. Aus »Die Herkulesbahn in Kassel« von G. A. Stör.*1

Ca. 1905. Die Rückseite des Häuschens: »Wilhelmshöhe. Partie an der Rasenallée« *MA•dr

Bilder der Endhaltestelle Palmenbad.

Um 1905. Links: Endhaltestelle der Herkulesbahn. Blick in die Kurhausstraße von der Brücke über den Druselbach aus. Hinter dem Haltestellen-Häuschen, das längst nicht meht steht, erhebt sich heute das Hochhaus mit dem Edeka-Todenhöfer-Markt.*2

Rechts: E-Werk und Endhaltestelle der Herkulesbahn. Rechts die Hunrodstraße, vorn quer die Kurhausstraße.

»Gruss von der Herkulesbahn. Obere Waldpartie am Krähhahn.«*MA – Krähhahn: siehe »Neuholland« im Kapitel »Stadtteil Wilhelmshöhe«.

[50] Gleichzeitig mit dem Ausbau der Herkulesbahn und der damit in Verbindung stehenden Erweiterung von Henkels Elektrizitätswerken setzte eine Periode heftiger innerer und äusserer Kämpfe ein.

[51] Kündigung des Gemeindevertrages. Der bei der Gründung des Werkes mit der Gemeinde Wahlershausen abgeschlossene Vertrag über die öffentliche Beleuchtung lautete zunächst auf die Dauer von 10 Jahren und lief auf eine weitere gleiche Zeitdauer, wenn nicht ein Jahr vor Ablauf desselben von einer Seite eine Kündigung erfolgte. Diese fand nun von der Gemeindevertretung rechtzeitig statt, sodass die Verhandlungen zur Aufstellung eines neuen Vertrages aufgenommen werden mussten. Gasagitation. Dieses suchten mehrere in Wahlershausen wohnhafte Interessenten für Gasbeleuchtung, die es bis zu diesem Zeitpunkt in Wahlershausen noch nicht gab, für ihre Zwecke auszunutzen, indem sie die Einwohner in Wahlershausen für Einführung der Gasbeleuchtung zu gewinnen suchten. Namentlich versuchte die Leitung des Bürgervereins die Gemeindebehörden durch Vorstellungen und Eingaben zur Ausschaltung der elektrischen Beleuchtung zu bewegen. Einsichtigen Elementen war es ja von vornherein klar, dass die offizielle Einführung der Gasbeleuchtung keinerlei Vorteil, weder in finanzieller noch sonstiger Beziehung, für die Bewohner Wahlershausens mit sich bringen würde, aber die ganze Bewegung wurde unterstützt durch Kreise, denen es einerlei war, ob Wahlershausen gut oder schlecht dabei fahren würde, wenn ihr Ziel nur erreicht war, so namentlich der derzeitige Direktor des Gaswerkes der Stadt Cassel, auf dessen Veranlassung schon früher mehrfach Anträge auf Einführung des Gasrohrnetzes auf Wahlershäuser Gebiet gestellt waren. Bis dahin hatten sich die in Betracht kommenden Behörden, u.a. mit Rücksicht auf den ungüstigen Einfluss des Gases auf die Vegetation (hier die Bäume der Wilhelmshöher Allee) stets ablehnend verhalten.

[53] Brand-Katastrophe 1902. Das Jahr 1902 brachte für das Elektrizitätswerk gewaltige Umwälzungen und sowohl für Henkel selbst wie für das gesamte Personal eine Zeit fieberhafter Tätigkeit. In der Nacht vom 21. auf den 22.Juli 1902 brannte das Gebäude des Werkes mit Maschinenhaus vollständig nieder. Das Feuer ist anscheinend im Magazin durch Entzündung von Putzwolle entstanden. Die Einrichtung des Maschinenhauses wurde gänzlich zerstört, dagegen blieben beide Dampfkessel, die Akkumulatorenbatterien und die Werkstatteinrichtungen unversehrt. Da vordem schon mit Rücksicht auf die geplante Erweiterung des Werkes ein neues Maschinenhaus errichtet war, kam solches der Aufstellung einer provisorischen Stromerzeugungsanlage sehr zu statten.

[54] Das Casseler Tageblatt berichtet über den Brand in der Nummer vom 22.Juli 1902 wie folgt:

[55] »Das Henkel’sche Elektricitätswerk in Wahlershausen ist in der vergangenen Nacht ein Raub der Flammen geworden. Die Hauptgebäude sind bis auf den Grund niedergebrannt, nur von den Hintergebäuden konnte etwas gerettet werden. Menschen sind zum Glück bei dem Brande nicht gefährdet worden. Das Feuer brach gegen 13 Uhr aus und hatte trotz energischen Eingreifens mehrerer Feuerwehren schon um ½ 2 Uhr sein Zerstörungswerk vollendet. Die Vernichtung des Elektrizitätswerkes bedeutet für Wahlershausen, die Villenkolonie und Wilhelmshöhe, namentlich auch für den Bergbau im Druseltal und Habichtswald, denen das Werk die motorische Kraft lieferte, eine Kalamität und für die Ortschaften wird jetzt die Frage entstehen, wie das nötige Licht für die Strassenbeleuchtung zu beschaffen ist. Auch für zahlreiche Privatleute, die angeschlossen haben, wird die Zerstörung des Werkes manche Nachteile und Unbequemlichkeiten im Gefolge haben. Wie uns mitgeteilt wird, konnten ein Maschinenmeister und der Bademeister, die in dem Werk wohnten, nur das nackte Leben retten und sind ihrer Habe vollständig verlustig gegangen.«

[56] Ferner unterm 23.Juli 1902:

[57] »Zu dem gestrigen Bericht des Henkel’schen Elektricitätswerkes in Wahlershausen erfahren wir nach näheren Informationen, dass die Brandkatastrophe in ihren Folgen nicht von so weitgehender Bedeutung ist, wie zunächst angenommen werden konnte. Die Dampfkesselanlage ist vollständig intakt, ebenso ist die Akkumulatorenanlage unbeschädigt. Namentlich ist die Einrichtung für die Stromversorgung der Herkulesbahn von dem Brande verschont geblieben und der Besitzer von Henkels Elektrizitätswerken wird keine Opfer scheuen, die erforderlichen Vorrichtungen zu treffen, dass bereits mit Ende dieser Woche die Stromzuführung an die Abnehmer, wie seither, erfolgen kann und es ist Anordnung getroffen, dass in den nächsten Tagen der Betrieb wiederum in vollem Umfange aufgenommen werden wird. 3 Dampfmaschinen und 7 Dynamos sind vollständig zu Grunde gegangen. Das Feuer ist in einem Magazinraum ausgebrochen, der neben dem Maschinenraum liegt und der um die Zeit, da der Brand ausbrach, selten betreten wird, daher erklärt es sich, dass das Feuer bereits grosse Ausdehnung genommen hatte, bevor es von dem Personal überhaupt bemerkt wurde. Man konzentrierte die Hilfstätigkeit gänzlich auf den Schutz der Batterieräume und der Reparaturwerkstatt. Wie wir hören, haben die Bergwerke im Druseltal und Habichtswald schon heute wieder Stromzufuhr erhalten. Wäre das Unglück einige Wochen später geschehen, so würde das neue Maschinenhaus, welches vollständig feuersicher ist, da keine brennbaren Construktionsteile hierbei Verwendung gefunden, fertig installiert gewesen sein, und dann wäre die Stromversorgung in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Das Palmenbad und das Palmenhaus sind durch die Katastrophe aufs schlimmste mitgenommen worden und die herrlichen Palmenbestände – früher für viele eine Freude und Augenweide – sind äusserst schwer beschädigt, dagegen ist das Weinhaus vollständig verschont geblieben.«

[61] Brand-Versicherung. Die Gebäulichkeiten waren bei der Hessischen Brandkasse, die maschinellen und sonstigen Einrichtungen bei der Deutschen Feuerversicherung A.G. in Berlin versichert. Von letzterer war ein Beamter als Vertrauensperson fast 3 Wochen hier anwesend, um mit einem Beamten des Werkes die Entschädigungsbeträge festzustellen. Sowohl die Hessische Brandkasse wie die Deutsche Feuerversicherung gingen hierbei äusserst genau zu Werke. Die Ueberweisung der Beträge erfolgte dann anstandslos.

[62] Im Jahre 1905 wurde ein 37 m hoher mit besteigbarem Mantel versehener massiver Schornstein mit einem inneren Durchmesser von 1m errichtet.

Das Wiederholdsche Gutshaus,

Wiederholdstraße 20 / Töchterheim am Brasselsberg im ehemaligen Gutshaus« im Kapitel »Töchterheime«.

1901: »Restaurant Meiss«.*MA

1904: »Restaurant Schminke, früher Lingelbach«.*MA

[68] Eingemeindung Wahlershausens. Am 1. April 1906 fand die Einverleibung der politischen Gemeinde Wahlershausen mit der Villencolonie Wilhelmshöhe in diejenige der Residenzstadt Cassel statt. Der Vertrag über die Strassenbeleuchtung wurde in allen Teilen als rechtsverbindlich beibehalten und mit übernommen. Ebenso trat Cassel in den mit Kirchditmold bestehenden Vertrag ein. Irgend eine Einwirkung der Eingemeindung auf die Entwicklung des Elektrizitätswerkes machte sich nicht bemerkbar.

[69] Herr Direktor Henkel, welcher seither dem Gemeinderat in Wahlershausen angehörte, wurde jetzt für die erste Wählerklasse des Vorortes Wilhelmshöhe in das Stadtverordneten-Collegium zu Cassel gewählt.

Um 1915: »Rodelbahn im Park«.*MA

[74] Geplantes Ueberlandnetz. In den Jahren 1908 bis 1910 bemühnte sich eine durch die Raiffeisen-Vereine eifrig unterstützte Bewegung, die benachbarten Gemeinden Elgershausen, Nordshausen, Bauna, Grossenritte etc. durch ein ausgedehntes Oberleitungsnetz mit elektrischer Energie zu versehen, wobei in Aussicht genommen wurde, den elektrischen Strom von Henkels Elektrizitätswerken zu beziehen. Maschinelle Erweiterung. Mit Rücksicht darauf und auf die Verlängerung der Herkulesbahn zum Kirchweg wurde im Jahre 1909 eine Dampfturbine von 500 PS, mit 2 direkt gekuppelten Generatoren versehen, aufgestellt. Leider gelangte das geplante Ueberlandnetz nicht zur Ausführung, sodass sich Henkel nach anderen Verwertungsmöglichkeiten der verstärkten Stromerzeugungsanlage umsehen musste. Heiz- & Koch-Apparate. Er fand diese in der Aufnahme verschiedener neuer Fabrikationszweige und zwar der Gewinnung von Sauerstoff nach dem Luftverflüssigungsverfahren für gewerbliche Zwecke, Autogene Schweissung etc. und der Fabrikation elektrischer Koch- und Heizapparate. Diese beiden Abteilungen wurden im Jahre 1910 eingerichtet. Sauerstoff-Anlage. In der für eine tägliche Leistung von 10 cbm vorgesehenen Sauerstoffanlage haben zum Betrieb des grossen 3stufigen Compressors und der Nebenapparate 4 Elektromotoren von zus. 42½ PS. Aufstellung gefunden. Im Ganzen sind im Elektrizitäts-Werk für Werkstatt, Pumpen, Ventilatoren etc. 19 Stck. Elektromotore von zus. 79 PS angeschlossen.

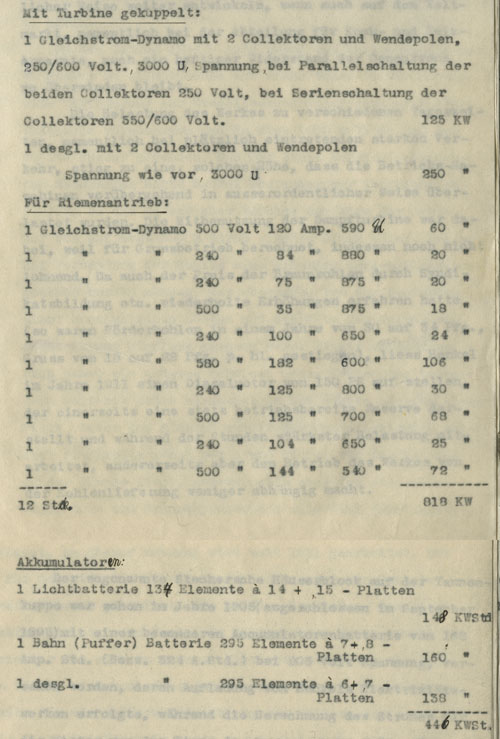

[75] Für die Stromversorgung haben im Werk z.Zeit folgende 12 Dynamomaschinen Aufstellung gefunden.

[77] Eine sog. Pressstahl-Abteilung zur Herstellung von geschmiedeten Stahlkugeln für Kugelmühlen etc., welche zu gleicher Zeit eingerichtet wurde, musste wegen der unerwartet eintretenden ausserordentlich ungünstigen Conjunctur auf dem Eisenmarkt wieder aufgegeben werden, wohingegen sich die beiden anderen Abteilungen in erfreulicher Weise weiter entwickeln, wenn auch auf dem Weltmarkt, namentlich bei der Abteilung für Koch- und Heizapparate, noch ein heftiger Widerstand der Concurrenz zu überwinden bleibt.

Fürstenstraße: heute Hugo-Preuß-Straße.

Rasenallee: heute Kurhausstraße.

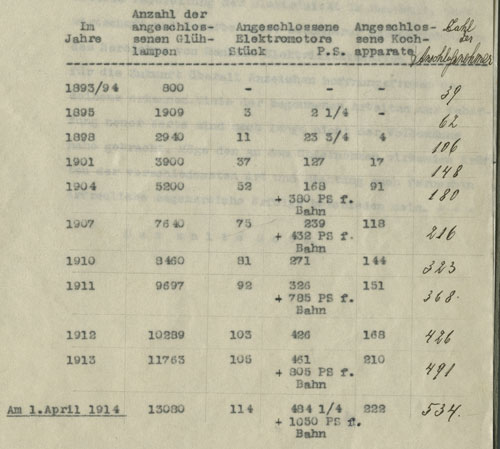

Die Strassenbeleuchtung umfasst heute 351 Glühlampen und 8 Bogenlampen a 8 Amp. gegen 88 Glühlampen im Jahre 1893.

Im ersten Jahre waren 2 Beamte (Kaufmann und Maschinenmeister) und 7 Arbeiter für den Betrieb beschäftigt. Heute sind 19 Beamte und 72 Arbeiter in den verschiedenen Abteilungen des Werkes und der Herkulesbahn tätig.

[87] Ausblick in die Zukunft. An öffentlichen und privaten Widersachern gegen Henkels Elektrizitätswerke sowie an harten Kämpfen um Existenz und Entwicklung hat es, wie vorstehende Ausführungen zeigen, im Laufe der Jahre nicht gefehlt. Alle derartigen Anfechtungen bildeten aber stets nur den Beginn einer Periode erneuten Aufschwunges. Ein Ausblick auf die weitere Verbreitung der Elektrizität im Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe unter besonderer Berücksichtigung des Bereiches von Henkels Elektrizitätswerken lässt auch für die Zukunft überall Anzeichen hoffnungsfrohen Gedeihens erkennen. Viele der begonnenen Arbeiten zur Schaffung neuer Werte sind noch lange nicht der Vollendung nahe gebracht. Möge den an dem Unternehmen wirkenden Kräften der verschiedensten Art und Richtung auch fernerhin erfreuliche segensreiche Erfolge beschieden sein. – – –

D a s w a l t e G o t t.

Cassel-Wilhelmshöhe

im Juni 1914

Exkurs 5:

Werbekarte, ca. 1910.*MA

Werbekarte, 1920er Jahre: »Herstellungsübersicht der ›HEWECA‹ FABRIKATE / Elektro-Heizkörper nach eigenem System ...«*MA

»Der Elektro-Kühlschrank ist gegen bequeme Teilzahlungen erhältlich bei Henkels Elektr. Werke, Hunrodstraße 4«. Anzeige von 1934.*MA Auf das Bild klicken für

»Wilhelmshöhe. Bezirks-, Fremden- und Kurblatt«, herausgegeben vom Bezirksverein Wilhelmshöhe, fünfter Jahrgang, Kassel, Juli 1934.

Heft von 16 Seiten (7 MB). Auf Seite 9 oben findet sich die Anzeige.

Werbung und Geschäftspapiere.

Briefumschlag, 1916 gestempelt.*MA

Geschäftspostkarte, 1938.

Oben: zum Versand geklappt,

unten: offen.*MA

Geschäftsbrief, 1935.*MA

Geschäftsbrief, 1940.*MA

Typoskript: Seite 1.*MA

2. Gustav Henkel: Selbsterlebtes aus der Entwicklung der Elektrotechnik

Der Text entstammt dem Durchschlag eines Typoskriptes, das mit anderen Typoskript-Durchschlägen bzw. -Kopien in einer neueren Sammelmappe auf das Mulang-Archiv gekommen ist. Offenbar stammt nur der Absatz 30 des Textes von »E. Voigt«, womöglich auch Absatz 1.

Die Orthographie der Vorlage wurde beibehalten, offensichtliche Tippfehler wurden berichtigt. Einfügungen und Sofortkorrekturen wurden stillschweigend berücksichtigt. Die zur besseren Zitierbarkeit von mir hinzugefügten Absatznumerierungen und die Absatztitel stehen in eckigen Klammern. Das Typoskript ist unbebildert, die Abbildungen in der Randspalte wurden von mir hinzugefügt.

Das Original hat weder Inhaltsverzeichnis noch Zwischenüberschriften; beides stammt von mir.

Inhalt

[1] Vorspruch | [2] Einführende Worte | [3] Kindheit und frühes Interesse an Technischem | [4] »Fimmel« für Technik | [5] Firma Beck & Henkel / Werbung für Elektrizifizierung Kassels | [6] Auftrag für Beck & Henkel für Kräne im Hamburger Hafen | [7] Beginn der Elektrifizierung in der Villenkolonie Mulang | [8] Schmidtsche Heißdampfmaschine | [9] Planung des E-Werks und des Palmenbades | [10] Verlegung von Leitungen im Schloßpark | [11] Ausräumen von Bedenken | [12] Weitere Hindernisse, etwa bei der Elektrifizierung der Domäne | [13] Elektrizität in Habichtswalder Bergwerken und in Privathaushalten | [14] Kochen mit Elektrizität | [15] Vorträge und Vorführungen | [16] Allmähliche Erfolge | [17] Kinderkrankheiten und »Lehrgeld« | [18] Herkulesbahn-Planung | [19] Verzögerung der Planungen | [20] Baubeginn | [21] Rückschläge | [22] Bautätigkeiten, auch am Bahnhof Wilhelmshöhe | [23] Fahrtgeschwindigkeit auf der steilen Strecke | [24] Wagen- und Bremskonstruktion | [25] Elektromagnetische Schienenbremsen | [26] Stromrückgewinnung bei Talfahrt | [27] Technische Herausforderungen bei Stromrückgewinnung | [28] Personenverkehr / Ausbau bis Kirchweg und Brasselsberg | [29] Kriegszeit | [30] Überleitung [E. Voigt]; Brand von 1902 | [31] Strombedarf der Stadt Kassel | [32] Ehrenämter und Einflußnamen | [33] 1. Braunkohle für Kasseler Stromerzeugung | [34] 2. Eintreten gegen Lossewerk-AG | [35] 3. Einsatz für Zusammenarbeit zwischen Staat und Stadt [36] 4. Vermittlung bei Konflikt | [37] Sparsamkeit des Lossewerks | [38] Rückblick | [39] Charaktereigenschaften eines Technikers | [40] Verneigung vor Wilhelm Schmidt

Selbsterlebtes aus der Entwicklung der Elektrotechnik

Vortrag unseres Ehrenmitgliedes,

des Herrn Direktor G. Henkel VDI und unseres Mitgliedes, des Herrn Dr. Ing. E. Voigt VDI, am 6. Februar 1934.

Das lebhafte Interesse, welches die 1 ½ stündigen Ausführungen des Herrn Dir. Henkel fanden, die einen Geschichtsabschnitt der Elektrizitätswirtschaft unseres Bezirks zeichneten, veranlaßt uns zu einer stellenweise wörtlichen Wiedergabe seiner Ausführungen.

Meine Herren. Erwarten Sie von mir keinen formvollendeten Vortrag, keine vollständige Schilderung von der Entwicklung unserer Elektrizitätswirtschaft, nur einige Erinnerungsbilder sind es, die in dem Gedächtnis eines Vertreters der Technik noch haften geblieben sind. Ich bitte im voraus um Nachsicht, wenn ich einige persönliche Erlebnisse einflechte, die mit unserem Thema nur indirekt zusammenhängen.

Ich glaube, Ihnen zunächst noch einige Erklärungen schuldig zu sein, wieso ich dazu komme, als früherer Dampfmaschinen- und Hebezeugbauer, als welchen man mich aus meiner Beck & Henkel-Zeit wohl noch kennt, mich auch diesem Gebiet zuzuwenden, mit anderen Worten, »wie Saul unter die Propheten kommt.« Bin ich doch von Haus aus kein Elektrotechniker – Nun, das sind wir Alten, die auf diesem Gebiet etwas geleistet haben, ja alle nicht, wir sind also hier Autodidakten. Man darf nicht vergessen, daß der erste Lehrstuhl für Elektrotechnik erst im Jahre 1882 auf einer deutschen Hochschule errichtet wurde. Mit einer gewissen technischen, vor allen Dingen physikalischen Allgemeinbildung mußten wir an die Sache herangehen. Daß auch mich die Wunder der Starkstromtechnik in ihren Anfängen mächtig anzogen, werden Sie verstehen, wenn ich Ihnen mitteile, daß ich mich bereits in meiner frühesten Jugend mit technischen Dingen beschäftigte. Einem alten Niedersächsischen Müllergeschlecht entstammend, das seit dem Mittelalter an der Weser seßhaft, war für mich die väterliche Reparaturwerkstatt einer Mehl- und Oelmühlenanlage mit Turbinenbetrieb das, was anderen Kindern der Spielplatz war. Da wurde nicht nur in spielerischer Weise gebastelt, sondern auch praktische Reparaturen vorgenommen, soweit die Kraft der Kinderhände hierzu ausreichte. Diesere Umstand und schwere Schicksalsschläge im Elternhause, Wasser- und Feuerkatastrophen, führten mich einerseits zu einer Frühreife auf technischem Gebiete und andererseits zu einer ernsten Lebensauffassung und zu frühzeitigem selbständigen Denken.

Dies nur zur Aufklärung für meine Vorliebe oder, wenn Sie wollen, für meinen »Fimmel« für alle technischen Neuerungen und Fortschritte, auf die ich mich mit einem wahren Feuereifer stürzte, so auch auf die der Starkstromtechnik.

Zu Strompreisen: Siehe auch die Absätze 6 sowie 83 des obigen Textes »Versuch zu einem geschichtlichen Ueberblick«.

Die im Jahre 1878 auf Grund von Patenten auf dem Gebiete des Dampfmaschinenbaues bzw. des Transportwesens und später der Hebezeuge gegründete Firma Beck & Henkel hatte schon in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also lange bevor man städtischerweise glaubte, mit einer mehr als bescheidenen Kraft die Stromversorgung Kassels von der Neuen Mühle aus bewirken zu können, Gelegenheit, sich auch auf dem Gebiete der elektrischen Stromerzeugung und Beleuchtung zu betätigen. Sie zeigte der Kasseler Bevölkerung anläßlich eines Musikfestes, für das die Militärbehörde ihre Reithalle zur Verfügung gestellt hatte, zum erstenmal eine Großraumbeleuchtung durch Bogenlicht. Bedenkt man, daß für die wenigen Benutzungstage eine Stromerzeugungseinrichtung aufgestellt werden mußte, so kann man ermessen, welche Opfer gebracht wurden, um diese »Wunderbeleuchtung«, die natürlich einen großen Anziehungspunkt für dieses Fest bildete, vorzuführen. Dann erhielt die Firma Aufträge für elektrische Beleuchtung eines neuen Militärlazaretts und seitens der Intendantur des Hoftheaters für Bühnenbeleuchtung, sie führte gleichzeitig im eigenen Betriebe Bogen- und Glühlichtbeleuchtung durch, zu einer Zeit, wo der Marktpreis einer 16kerzigen Glühlampe 5 Mark betrug und der Stromverbrauch p.K. das Siebenfache der heutigen Metallfadenlampe. –

Als Beck & Henkel 1890 für die neuen Hamburger Hafenanlagen über 6 große Portalkräne mit Zentral-Dampfanlage unter kurzer Lieferfrist in Auftrag erhielt, brach die Cholera im Hafen von Antwerpen aus, wodurch der Hamburger Hafen überlastet wurde. Nun wurde an Beck & Henkel das Ansinnen gestellt, die an und für sich schon zu kurz bemessene Lieferzeit gegen eine Sondervergütung um einen Monat zu verkürzen. Die Aufgabe wurde gelöst durch höchste Anspannung aller Kräfte und durch Tag- und Nachtarbeit auch an der 1 km langen Montagestelle, die durch eine ambulante Bogenlichtbeleuchtung taghelles Licht erhielt. Die Prämie ist restlos an die Belegschaft verteilt worden.

»Neues Haus«: Siehe »Kurhausstraße 7« im Kapitel »Villenkolonie Mulang«.

Dampfstraßenbahn: siehe »Endhaltestelle der Linie 1« im Kapitel »Stadtteil Wilhelmshöhe«.

»Siedlerkreise«: Bewohner der Villenkolonie Mulang.

Im Jahre 1892 nahm ich dann die Elektrifizierung der westlichen Vororte Kassels in Angriff. Ich hatte mich 2 Jahre zuvor aus Gesundheitsrücksichten in Wilhelmshöhe angebaut und mochte das elektrische Licht, an welches ich mich nun schon in der Fabrik gewöhnt hatte, in meinem neuen Hause nicht missen. zumal dann auch wenigstens der dunkle Weg zur Dampfstraßenbahn, jetzt Linie 1, elektrisch beleuchtet werden konnte. Dringende Bitten aus Siedlerkreisen veranlaßten mich, den ursprünglichen Plan der Aufstellung einer kleinen Motoranlage für die Stromerzeugung zu einer Zentrale für das ganze Wilhelmshöher Gebiet auszudehnen.

Entscheidend für diesen Entschluß war der Umstand, daß ich 1891 die 8 Monate langen Versuche mit der ersten Schmidtschen Heißdampfmaschine für 350 Grad durchgeführt hatte. Durch den Bau eines der öffentlichen Stromversorgung dienenden Kraftverkehrs, dessen Betrieb durch hochüberhitzten Dampf erfolgte, wollte ich meiner Zuversicht zu diesem bedeutsamen Fortschritt Ausdruck geben und gleichzeitig Betriebserfahrungen sammeln an einer Anlage, die ich ständig beobachten konnte.

Palmenbad: Siehe auch die Absätze 12, 13 und 14 des obigen Textes »Versuch zu einem geschichtlichen Ueberblick«.

Bei der Planung der Zentrale schwebte mir das Ziel vor, eine wärmewirtschaftlich vorbildliche Anlage zu schaffen: Halber Dampfverbrauch durch Heißdampf und Abwärmeausnutzung im angegliederten Schwimmbad und in großen Gewächshäusern. So entstand das erste Hallenschwimmbad Kassels, das »Palmenbad«. Bei der großen Ausdehnung des Stromverteilungsnetzes und der geringen »Abnahmedichte« konnte nur Oberleitung in Frage kommen. Diese bot den Vorteil der leichten Anschlußmöglichkeit, allerdings auch den Nachteil der Gefährdung durch Unwetter, namentlich durch umstürzende alte Alleebäume. Es war geplant, daß sämtliche Petroleumlampen mit Betriebseröffnung in den Straßen verschwinden sollten. Irgend welche Beiträge für die Anlagekosten der elektrischen Straßenbeleuchtung wurden seitens der Kommunen nicht gewährt. Sie zahlten nur eine bestimmte Unterhaltungsgebühr für jede angeschlossene und unterhaltene Straßenlampe. Da man aber nicht geneigt war, größere Aufwendungen, wie bisher für die Petroleum-Straßenbeleuchtung ausgegeben, zu bewilligen, so blieb mir nichts übrige, als jahrelang einen Teil der Straßenlampen von Wilhelmshöhe auf eigene Kosten zu unterhalten, um die Volkstümlichkeit der elektrischen Beleuchtung nicht von vornherein zu gefährden.

1901: Die »Kaiserstraße«, die Verlängerung der Wilhelmshöher Allee bis zum Schloßhügel. Links eine Reihe von Masten.*MA Foto von Georg Friedrich Leonhardt (→).

Natürlich konnte ich die Ausführung meines Planes nicht ohne Genehmigung von Regierung und Hofmarschallamt in Angriff nehmen, denn die Leitungen mußten auch durch einen Teil der Wilhelmshöher Parkwege geführt werden. Im ersten Augenscheinstermin des Genehmigungsverfahrens, der bei der Wichtigkeit der Angelegenheit von dem damaligen Regierungspräsidenten persönlich wahrgenommen wurden, erhob der Vertreter der Hofverwaltung schwerste Bedenken im Hinblick auf die Singvögel, die ich mit meinem elektrischen Strom, wie er meinte, töten würde. Meine Einwendungen, daß ich mit dem Strom nicht einmal die Vögel des Parks scheu machen, geschweige denn verletzen würde, daß sie sich vielmehr sehr wohl auf meinen Drähten befänden, halfen zunächst nichts. Zur weiteren Klärung wurde ein zweiter Augenscheinstermin ausgesetzt.

Vor Beginn der Verhandlungen im zweiten Termin nahm mich dann der hochbetagte Geheime Hofrat sofort beiseite und gestand mir, daß er seine Einwendungen fallen lasse, denn sein Sohn (Arzt) habe ihm klar gemacht, daß seine Bedenken bezüglich der Singvögel nicht gerechtfertigt waren. »Liebes Väterchen«, hat er gesagt, »so große Singvögel gibt es im Deutschen Reich nicht, die einen Fuß auf den positiven und einen Fuß auf den negativen Draht setzen können. Das ist aber unbedingt nötig, wenn sie den verhängnisvollen tödlichen Schlag bekommen sollen.« Hätte der vernünftige Sohn des ehrwürdigen Geheimrats seinem Vater die Unmöglichkeit der Gefährdung der Singvögel nicht in so dramatischer Weise klar gemacht, ich glaube, der gute Herr hätte mich mindestens für das spätere Verschwinden zahlreicher Nachtigallen verantwortlich gemacht, deren wundervollem Gesang man zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts im Park von Wilhelmshöhe noch stundenlang lauschen konnte, die dann aber hier, wie an vielen anderen Plätzen, leider verschwanden.

Die Domänengebäude von Westen. Links oben, auf der anderen Seite der Wilhelmshöher Allee, das Straßenbahn-Depot. Siehe das Unterkapitel »Domäne Wilhelmshöhe« im Kapitel »Park Wilhelmshöhe«. *Stadtmuseum Kassel

Welche Schwierigkeiten vor mehr als vier Jahrzehnten bei Errichtung eines Elektrizitätswerkes von der hier in Frage kommenden Ausdehnung zu überwinden waren, einer Anlage, die in absehbarer Zukunft allen berechtigten Ansprüchen einer öffentlichen Stromversorgung genügen und sich wenigstens nach einer Reihe von Jahren als wirtschaftlich erweisen sollte, davon kann der Fernstehende sich heute keine Vorstellung mehr machen. Man steckte noch voller Vorurteile. Die Überzeugung, daß die elektrische Stromversorgung für den neuzeitlichen Kulturmenschen eine der größten Wohltaten bilde, war derzeit nur bei wenigen vorhanden. Für den einfachen Mann war das elektrische Licht ausschließlich das »der reichen Leute«. Vor allem fürchtete man erhöhte Blitzgefahr, während durch die vielen Blitzableiter im Oberleitungsnetz das Gegenteil der Fall war. Der Domänenpächter z.B. konnte erst durch lange Verhandlungen mit seiner Behörde deren Genehmigung zum Anschluß erlangen, jedoch unter der Bedingung, daß die Installation der Gebäude kostenlos erfolgte. Im Hinblick auf die Einführung des elektrischen Stromes in der Landwirtschaft – man bedenke allein die Wohltat und die verminderte Feuersgefahr durch Fortfall der Stallaterne – mußte ich mich dem Ansinnen wohl oder übel fügen. Hier mußte wieder ein Opfer auf Konto »Werbung« gebracht werden.

Siehe »Braunkohle- und Basaltabbau im Habichtswald« im Kapitel »Herkulesbahn«.

Jahrelang dauerte es aber noch, bis der Elektromotor im Gewerbebetrieb sich einführte. Den ersten Motor erhielt 1896 die damalige Dampfstraßenbahn zum Betrieb ihrer Werkstätten leihweise, den zweiten kurz danach ein Schreinermeister gegen 4jährige Teilzahlung. 1897 konnte ich das erste Habichtswalder Bergwerk mit vier Motoren für Wasserleitungs- und Förderungszwecke sowie mit Glühlampen für Streckenbeleuchtung anschließen. (M.W. das erste elektrifizierte Bergwerk unserer Provinz.) 2 weitere Bergwerke folgten, wobei die Wasserhaltungsmaschinen so durchgebildet wurden, daß bei einem plötzlichen Wasserdurchbruch – der bei dem vulkanischen Habichtswalder Gebirge keine Seltenheit – ein Pumpen auch unter Wasser möglich war. Nach Verlauf von etwa 7 Jahren hatte sich die Erkenntnis der Vorteile des elektrischen Stromes für Licht- und Kraftzwecke allgemein durchgesetzt. Doch glaubte ein Teil der Bevölkerung meines Versorgungsgebietes für Koch- und Heizzwecke doch noch Gas zu benötigen und plante zu diesem Zweck die Errichtung einer kleinen Gasanstalt in der Nähe des Bahnhofes Wilhelmshöhe. Eine wenig schöne, die Elektrizität bekämpfende Agitation setzte ein. Das war für mich die unmittelbare Veranlassung, nun auch die Verwendung des elektrischen Stromes für Koch- und Heizzwecke, wofür erst verhältnismäßig wenig Geräte in Anwendung waren, energisch in die Hand zu nehmen und einen Ausnahmetarif hierfür einzuführen. Ich war mir aber bald darüber klar, daß zu weitgehende Einführung elektrischer Küchengeräte ihre vernunftgemäße (den fiskalischen Gesetzen entsprechende) Handhabung erforderlich war, nur dann würden die Hausfrauen nicht enttäuscht, sondern dauernd befriedigende Ergebnisse erzielen. Es mußte zu diesem Zweck noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.

Siehe den »Exkurs 5: Werbung und Geschäftspapiere« des obigen Textes »Versuch zu einem geschichtlichen Ueberblick«.

Durch die Praxis war der Beweis zu erbringen, daß elektrisches Kochen nicht nur eine vermeintliche Spielerei der besser situierten Kreise war. Zogen doch Uebelwollende, die voller Vorurteile waren, Vewrgleiche zwischen dem Preis der Ruhrkohle und dem des Stromes je Wärmeeinheit, die zu unmöglichen Ergebnissen führten und mich als »Phantasten« erscheinen ließen. Man ließ den Umstand, daß im Küchenherd nur praktisch wenige Prozent des Kohlenheizwertes für den Kochprozeß nutzbar gemacht werden, daß durch unvollkommene Verbrennnung und in den Abgasen das Meiste verloren geht, während die elektrische Energie restlos in Wärme umgesetzt wird, ganz außer Acht und berüchsichtigte vor allen Dingen nicht die Vorteile ständiger Kochbereitschaft, der Zeitersparnis, Sauberkeit usw. Die Gegner wollten nicht sehen, daß es sich hier um »Edelwärme« handelt, die anders zu bewerten ist als die aus Ruhrkohle nach einer mehr oder weniger langen Anheizzeit gewonnene. Zahlt man doch auch die im Gas enthaltene Wärme mit dem vielfachen des Preises der »Kohlenwärme«, aber auch erstere läßt sich nur mit gewissen Verlusten für Kochzwecke nutzbar machen. Auch hier haben wir mit Abgasen und teils unvollkommener Verbrennung zu rechnen.

Ich entschloß mich daher, in meinem Stromversorgungsgebiet einige der Aufklärung dienende Vorträge zu halten, die durch praktische Vorführung der verschiedenen elektrischen Küchengeräte unterstützt wurde. Um dem Vorurteil, daß die elektrische Küche nur eine »Spielerei Wohlhabender« sei, zu begegnen, legte ich das größte Gewicht auf einfache Geräte, die zum allgemeinen Gebrauch geeignet waren. Ich ließ einen Topf herstellen, der mit einer Weckuhr verbunden, zu gewollter Zeit sich selbständig ein- bzw. ausschaltete. Auf diese Weise konnte z.B. eine Wartefrau, eine Landarbeiterin, die morgens vor Verlassen ihrer Wohnung sich ein »Durcheinandergekochtes« vorbereitet hatte, bei ihrer Rückkehr nicht allein das fertige Essen, sondern auch das nötige warme Aufwaschwasser vorfinden, denn die Kochdämpfe wurden in einem Übertopf mit Schwadenfang nutzbar gemacht.

Ich hatte die Genugtuung, daß schließlich gegen 250 Koch- und Heizapparate in meinem Versorgungsgebiet in Gebrauch waren und daß eine Bürgersfamilie, bestehend aus 4 Köpfen, mit monatlich 5,75 Mark Strom auskam. (Nur an Waschtagen wurde der Herd angesteckt.) Leider konnte man sich städtischerseits zunächst bei Übernahme meines Werkes nicht entschließen, den vor mir für Kochzwecke eingeführten Sondertarif aufrecht zu erhalten, und so wanderten die meisten Kochgeräte auf die Rumpelkammer. Erst jetzt haben wir erträgliche Stromtarife für Kochzwecke.

Daß in der ersten Zeit nach Inbetriebnahme meines Werkes noch manche Kinderkrankheiten zu beheben waren, darf nicht Wunder nehmen. Die langjährigen Erfahrungen bei Durchbildung elektrischer Maschinen und Geräte, auf die wir heute zurückblicken, standen uns damals noch nicht zur Verfügung. Die elektrische Starkstrom-Technik stand noch im Anfang ihrer Entwicklung. Wollte man jeweils die neuesten Errungenschaften in dieser Industrie sich zu Nutze machen, was stets mein Streben war, so mußte man sich schon mit »Lehrgeldzahlen« abfinden. Hier nur einige Beispiele: Die von einer Berliner Großfirma gelieferten zwei Dynamo-Maschinen entwickelten ein derartiges »Brillant-Feuer« an den Stromabnehmer-Bürsten, daß der Maschinist sich hauptsächlich mit »Bürstenverstellen« beschäftigen mußte. Eine besondere Beleuchtung des Maschinenhauses erübrigte sich fast durch das flimmernde magische Licht, das ständig von diesen Maschinen ausgesandt wurde, – zur Freude der Jugend, die abends verwundert vor den Maschinenhausfenstern stand. Die Maschinen mußten gegen solche anderer Bauart nach 5monatigem Betriebe ebenso wie die sich als unzuverlässig erwiesenen Zähler ausgewechselt werden. Zur selbsttätigen Spannungsregelung hatte eine Frankfurter Firma sehr sinnreiche Apparate geschaffen, die im Kraftwerk und einer 1½ km entfernten Unterstation das Zuschalten je einer weiteren Zelle bewirken sollten, sobald die Spannung um 2 Volt sank. Diese Aufgabe erfüllten sie oft allzu gründlich, indem sie – je nach Laune – auch mal ein Dutzend Zellen zuschalteten. Die Launen dieser so schön durchdachten selbsttätigen Spannungsregler zwangen mich, wieder zur alten Handregelung durch den Maschinisten überzugehen, dem ich bei einer Unaufmerksamkeit wenigstens den Standpunkt klarmachen konnte, während diese mit so viel freudiger Erwartung eingebauten Geräte gegen meinen Unwillen ob ihrer Unzuverlässigkeit sich völlig unempfindlich zeigten. –

Zum Kapitel über die Herkulesbahn bitte hier klicken.

Herkulesbahn

Das Fehlen einer Verkehrseinrichtung der im Aufblühen befindlichen Siedlung Mulang, die von den Anwohnern schmerzlich vermißt wurde, veranlaßte mich 1896 zuerst mit dem Planen einer Linie Bahnhof Wilhelmshöhe–Mulang als elektrische Adhäsionsbahn mit späterer Fortsetzung als Zahnradbahn zum Herkules. Spätere Vermessungen ergaben, daß der Herkules mit für eine Adhäsionsbahn noch zulässigen Steigungsverhältnissen zu erreichen war.

Siehe das Kapitel »Die Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 1«

Kurz hiernach erwarben Siemens & Halske die Kasseler Pferdebahn zwecks Elektrifizierung und Fortsetzung über Bahnhof Wilhelmshöhe hinaus bis Mulang. Da nunmehr die gute Verbindung der Villenkolonie mit Kassel gesichert war, konnte für mich nur noch die Fortsetzung bis Herkules und Bahnhof Wilhelmshöhe–Habichtswald für Güterbeförderung in Frage kommen. Ich gedachte daher der Ausführung meines Planes erst wieder näher zu treten, wenn sich die Bergwerksbetriebe noch weiter belebt hatten.

Anfang 1901 erhielt ich aber von der Regierung die Mitteilung, daß die belgische Gesellschaft, welche im oberen Druseltale, südlich der Kohlenstraße die Kohlenfelder zur Ausbeutung erworben, eine Drahtseilbahn plane, die durchs Druseltal über die jetzige Dönche-Kolonie zum Bahnhof Wilhelmshöhe führen sollte. Da dieser Plan die Ausführung meines Projektes in Frage stellte und auch der Regierung die Verschandelung des Landschaftsbildes durch die Tragbrücke einer Drahtseilbahn höchst unerwünscht war, andererseits die allein für die Konzessionierung zuständige Behörde, das Oberbergamt zu Klaustal, die Genehmigung zu erteilen bereit war, so suchte ich mich auf Anraten des Regierungsdezernenten mit der belgischen Gesellschaft zu verständigen, was mir schließlich auf Grundlage einer Beteiligung an den meinerseits geplanten Anlagen für den Güterverkehr gelang. Leider gerieten die Belgier bald in Finanzschwierigkeiten, so daß sie den mir gegenüber übernommenen Verpflichtungen nicht nachkommen konnten.

Das Schlimmste aber war, daß auch ihr Bergwerksbetrieb ins Stocken geriet und die zur Beförderung zugesicherten 30 Waggon täglich ausfielen. Durch Elektrifizierung der Steinbrüche suchte ich später für die ausgefallenen Gütermengen Ersatz zu finden. Leider kam auch das Königliche Bergwerk (Roter Stollen), welches an die Bahn anschließen wollte, infolge eines Brandes, der die Hauptanlagen vernichtete, auf 14 Jahre zum völligen Stilliegen.

Siegmund Aschrott, maßgeblicher Erschließer des »Vorderen Westens«. Für seine Erwähnung in Heinrich Schmidtmanns »Lebensbildern« hier klicken. Für den Wikipedia-Beitrag hier klicken (→).

Zum Unterkapitel über die Gegend des Bahnhofs Wilhelmshöhe hier klicken.

Zum Unterkapitel über Neu-Holland hier klicken.

Schicksalsschwer war das zweite Baujahr der Bahn, zugleich das der Erweiterungsbauten der Kraftzentrale; es brachte viel »Unvorhergesehenes«. Die Güterbeförderung konnte zwar Anfang Mai 1902 aufgenommen werden, doch mußte für Umladungen am Bahnhof Wilhelmshöhe ein Provisorium geschaffen werden, weil auf Verlangen der Eisenbahndirektion die Anschlußanlagen viel ausgedehnter als vorgesehen gestaltet werden sollten. Eine Anzahl Grundstücke mußten erworben werden, die langwierige Verhandlungen erforderten, so z.B. mit Aschrott. Die Eisenbahnverwaltung, die derzeit mit ihren Anlagen am Bahnhof Wilhelmshöhe sehr beengt war, legte Gewicht auf gelegentliche Mitbenutzung der Anschlußgleise der Herkulesbahn; so ließ sie denn auch den Kaiserlichen Sonderzug, der während der Hofhaltung auf Wilhelmshöhe hier stehen blieb, zeitweilig auf die Herkulesbahn schieben. Die Strecke Neu-Holland–Herkules, die nur für den Personenverkehr bestimmt war, der erst April 1903 eröffnet werden sollte, machte erhebliche Unterbauschwierigkeiten. Zu Beginn der Strecke war ein 8m hoher Damm auszuführen, bei dem Einschnitt unterhalb der Endstation bedingte die Beseitigung mächtiger Felsblöcke Sprengungen; auch war das Ausfüllen von Bodensenkungen aus frühreren Bergbetrieben erforderlich.

Der Betriebseröffnung des Güterverkehrs waren schwierige Verhandlungen über zulässige Geschwindigkeit vorausgegangen. »Ihre Bahn ist ein Unikum hinsichtlich Steigungen und Betriebsmittel, wir haben vergeblich nach einem Vorbild gesucht, daher müssen wir uns vorsehen«, so bemerkte der betreffende Dezernent als Begründung für die beabsichtigte »Schneckengeschwindigkeit«, bei der die Bahn ein totgeborenes Kind geworden wäre, wie ich ihm erklärte. Wir einigten uns schließlich auf die von mir vorgeschlagene Mindestgeschwindigkeit, die zunächst auf eine halbjährige Probezeit gelten sollte, bevor sie in der Betriebsordnung verankert wurde. Sie ist dann auch beibehalten worden.

»Cassel-Wilhelmshöhe: Herkulesbahn neben dem Felsen des

Druseltals.«*MA

Die Steigungsverhältnisse der Bahn von 1:12 bedingten außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen, die Bauart der Gütermaschinen gestaltete ich zunächst daher so, daß sowohl die tote wie die Förderlast als Reibungsgewicht zwischen Schienen und Bandagen wirksam ist; sie erhielten Drehgestelle und lange Plattform mit Quergleisen zur Aufnahme von 6 fahrbaren Behältern von je 50 Zentnern Inhalt. Führerhaus erhöht in der Mitte der Maschine (wie Kommandobrücke) mit Sicht des Führers nach beiden Richtungen über die Güterwagen hinweg. Ein Wenden bei veränderter Fahrrichtung war nicht erforderlich. Bremsvorrichtungen: 1. Handbremse, 2. elektrische Kurzschlußbremse, 3. auf sämtlichen Achsen angebrachte elektromagnetische Scheibenbremse, 4. Fallklotzbremse, die in Notfällen sich als Bremsschuhe vor sämtliche Räder legte.

In den ersten Monaten des Probebetriebes befriedigten Scheibenbremsen wegen zu hoher Erwärmung und Fallklotzbremsen, weil sie den regelrechten Betrieb gefährdeten, nicht. Daher wurde schleunigst der erste Probe-Personenwagen mit elektromagnetischer Schienenbremse ausgeführt, die zu der Radreifenreibung ein unabhängiges Bremsorgan (eine zusätzliche Adhäsion) schaffte. Der Betrieb mit diesen Wagen war einwandfrei und so wurden vor Eröffnung des Personenbetriebs auch die übrigen Wagen mit elektromagnetischer Schienenbremse ausgestattet und später auch die Gütermaschinen hiernach umgebaut.

Erst seit etwa einem Jahrzehnt ist die Bremsfrage in idealer Weise gelöst durch Einführung einer Stromrückgewinnungseinrichtung. Immer war es für mich wenig befriedigend, daß die ungeheure Energie während der Talfahrt in »Materialvernichtung« verloren ging, wodurch Erwärmungen eintraten, die zu einem Lösen der Bandagen führten. Man bedenke, daß der Höhenunterschied zwischen Rotem Stollen und Bahnhof Wilhelmshöhe 400m beträgt (fast das Siebenfache der St.Martinstürme). Jetzt sind sämtliche 4 Achsen der Gütermaschinen mit so starken Motoren ausgestattet, daß sie während der Talfahrt dauernd als Stromerzeuger geschaltet werden können. Der gewonnene Strom wird in die Oberleitung zurückgesandt, hierdurch wird auch eine automatische Regelung der Talfahrtgeschwindigkeit bewirkt und ferner ein hohes Maß von Sicherheit erreicht. Das Zerreiben von Bandagen und Bremsklötzen, welch letztere waggonweise verbraucht wurden, hat aufgehört. Durch diese erhöhte Sicherheit war es auch möglich, trotz der 8% Steigung den Betrieb mit Anhängewagen von gleicher Nutzlast wie auf den Güterwagen befördert wird, anstandslos durchzuführen. Diese Anhängewagen sind ebenfalls mit elektromagnetischen Schienenbremsen versehen, und ihre »Schubenergie« wird während der Talfahrt von der Maschine aufgenommen und mit in elektrische Arbeit umgesetzt. Es bildet somit ein zu Tal fahrender Güterzug der Herkulesbahn ein »wanderndes Elektrizitätswerk«. Betriebstechnisch überwiegt die erhöhte Sicherheit und die Ersparnis an Radreifen und Bremsklötzen noch den Vorteil der 33%igen Stromersparnis. Wir haben hier ferner die bemerkenswerte Tatsache einer doppelten Ausnutzung der Kohle, erst auf »kaltem Wege«, in dem wir die Senkung ihres Gewichtes aus einer höheren in eine tiefere Lage in elektrische Energie und dann erst die in der Kohle schlummernde »Sonnenenergie« durch den Verbrennungsprozeß in Strom umwandeln. Aber das nicht allein; auch das tote Gestein des Druseltals dient während der Talfahrt der Stromerzeugung. Es wirhd hier also sogar das Gestein zur Stromerzeugung benutzt!

Natürlich ist die Einrichtung einer betriebssicheren und nach jeder Richtung befriedigenden Stromrückgewinnung nicht von heute auf morgen geschaffen. Schwierigkeiten bereiten zum Beispiel die sogenannten Schützen, welche nur solange eine Verbindung mit der Oberleitung gestatten, wie mindestens die auf der Maschine erzeugte Stromspannung der Oberleitungsspannung gleich ist. Schwierig war der Schutz vor Überspannung, wenn von anderen zu Berg fahrenden Wagen kein Strom aus dem Oberleitungsnetz entnommen wurde. Jahr und Tag hatten wir eine Einrichtung, womit der durch die Gütermaschinen erzeugte Strom, wenn jeweils keine andere Verwendung dafür im Netz vorhanden war, in das Oberleitungsnetz der »Großen Kasseler Straßenbahn« abgeführt wurde. Aus diesem Grunde hat die Herkulesbahn, welche im Jahre 1919 Quecksilbergleichrichter für die Umformung hochgespannten Drehstromes in 600 Volt Gleichstrom eingeführt, nun einen Einankerumformer mitlaufen, der den Überschußstrom wieder rückwärts umformt und in das Hochspannungsnetz zurückschickt.

Fotos der Fahrtstrecke und vieles mehr: Siehe das Kapitel »Herkulesbahn-Archiv« (→) auf der Website »Tram-Kassel« (→) von Dr. Heribert Menzel.

Der Personenverkehr konnte am 27. April 1903 aufgenommen werden. Da es die Direktion der Großen Kasseler Straßenbahn abgelehnt hatte, meiner Anregung nachzukommen, die Mulang Linie bis Palmenbad – den Ausgangspunkt der Herkulesbahn – zweigleisig auszubauen oder Anhängewagen bis dorthin mitzuführen, so sah ich mich nunmehr veranlaßt, den Ausbau der Bahn bis Kirchweg zu betreiben. Volle fünf Jahre habe ich gegen den Widerstand der Stadt um die Genehmigung gekämpft. Erst im Sommer 1909 konnte der Betrieb ab Kirchweg eröffnet werden. Es setzte sofort ein Vielfaches der bisherigen Personenbeförderung ein. Die täglich Beförderungsziffer stieg – vor dem Bau der Straßenbahnlinie 5 – bis auf 12.000 Personen (tägliche Höchstleistung im Güterverkehr rund 1100t). 1911 konnte auch die Zweiglinie bis zur Gartenstadt Brasselsberg in Betrieb genommen werden. Es war nicht leicht, den ungemein wechselnden Anforderungen des Ausflugverkehrs zu entsprechen. Dieser schwankte zwischen 1 und 67 gegen etwa 1:5 bei der Straßenbahn. Ich sah mich daher genötigt, die in den Nebenbetrieben meines Elektrizitätswerkes beschäftigten Leute für den Fahrdienst auzubilden und sie in den Hauptverkehrsstunden an Sonn- und Festtagen der Bahn zur Verfügung zu stellen.

Die Kriegszeit war sowohl für das Elektrizitätswerk wie auch für die Bahn ungeheuer schwierig. Bei der Stromzentrale mußte der Betrieb nicht allein im Interesse der Bahn, von der die Kohlenversorgung Kassels wesentlich abhing, aufrecht erhalten werden, sondern auch mit Rücksicht auf die öffentliche Beleuchtung, die 3 angeschlossenen Lazarette, die Bergwerk- und die Privatstromversorgung. Da das ausgebildete Personal immer wieder von der Militärverwaltung eingezogen wurde, so mußte ich zuletzt den Betrieb mit fachlich und moralisch minderwertigen Kräften durchführen, die manches Unheil anrichteten. 3 neue Bergwerke mußten angeschlossen – und die Linie zum Roten Stollen mit belgischen Kriegsgefangenen und mit Strafgefangenen gebaut werden.

Der Vortragende schilderte nun noch den geradezu dramatischen Verlauf eines schweren Brandunglückes, von dem seine Zentrale im Jahre 1902 während der Hauptbauzeit von Bahn und Werk (neues Maschinenhaus im Rohbaum fertig) betroffen war, und die Maßnahmen, die er zu der Aufrechterhaltung der öffentlichen Stromversorgung, vor allem Rettung der angeschlossenen Bergwerke, getroffen hatte: Aufstellung zweier Lokomotiven und einer Umformereinrichtung, um 600 Volt Straßenbahnstrom in 220 Volt Netzstrom umzuwandeln. Hierzu hatte die »Große Kasseler Straßenbahn« zwei Motore und die Firma Siemens & Halske Dynamomaschinen bereitwilligst zur Verfügung gestellt. Kurz vor Inbetriebnahme erhob das Kasseler Elektrizitätswerk Einsprache, man verlangte zuvor Gestellung einer Kaution von 10.000,– Mark und die Bereitwilligkeitserklärung für den zu der Hilfsaktion entnommenen Straßenbahnstrom den dreifachen Preis des Straßenbahnstromes zu zahlen. Dies mußte in der Notlage geschehen, obgleich nur für rund 2500,– Mark Strom entnommen wurde, da es gelang, durch Eilwagen von Osnabrück noch eine große, der AEG gehörige Halblokomotive herbeizuschaffen. Durch diese Opfer war es möglich, innerhalb einer Woche die uneingeschränkte öffentliche Stromversorgung wieder herzustellen.

»Gruss von der Neuen Mühle bei Cassel«, gestempelt 1897. Auf dem Haus: »F. Wicke«. Die Neue Mühle(→) ist weiterhin ein gastlicher Ort.*MA

Nun gedachte ich noch einige Mitteilungen zu machen über die nicht uninteressante, fast 43jährige Geschichte der Stromwirtschaft der Stadt Kassel, beginnend mit den 200 PS, die ab Neue Mühle und Meßhaus verfügbar, mit denen man die Strombedürfnisse Kassels zu befriedigen gedachte, bis zu den 30.000 PS, die heute im Lossewerk bereitstehen.

Leider habe ich die mir zur Verfügung stehende Zeit bereits überschritten, und ich muß mich daher dafauf beschränken, nur einiges über die letzten 2 Jahrzehnte meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mitzuteilen, während der ich die Elektrizitätswirtschaft Kassels beeinflussen durfte, und zwar in meiner Eigenschaft als Stadtverordneter, Magistratsmitglied und schließlich Beigeordneter und Vorsitzender eines paritätischen Ausschusses, der für den weiteren Ausbau des Kraftwerkes und das reibungslose Zusammenarbeiten zwischen staatlichen und städtischen Werken verantwortlich war.

1. Ich habe mich seinerzeit gegen den Plan des auswärtigen Sachverständigen gewandt, der in seinem Projekt für die Feueranlagen im Lossewerk wieder Steinkohle statt unseres heimischen Brennstoffes vorgesehen hatte.

2. Ich habe mich auf das entschiedenste gegen die Magistratsvorlage vom Januar 1913 gewandt, die das Lossewerk auf 50 Jahre in die Hände einer Aktiengesellschaft unter paritätischer Beteiligung einer Großfirma legen wollte.

3. Ich habe mich im Einverständnis mit dem Oberbürgermeister Dr. Scholz am 27. Februar 1913 in Verhandlungen mit dem zuständigen Dezernenten im Ministerium, Ministerialdirektor Sympfer, über die Grundlinien einer Zusammenarbeit zwischen den staatlichen und städtischen Werken verständigt. Diese zunächst unverbindlichen Vereinbarungen zwischen Staat und Stadt gingen von dem Grundgedanken aus, daß für beide Parteien die Zusammenarbeit von Vorteil sein müsse. Diese Verständigung wurde seitens des Ministers von Breitenbach bestätigt und bildete die Grundlage zu den späteren Verträgen zwischen Staat und Stadt.

4. Ich habe, als in den Jahren 20/21 erhebliche Differenzen über das Zusammenarbeiten zwischen den staatlichen und städtischen Werken entstanden, durch mein Eingreifen als Magistratsbevollmächtigter den drohenden Bruch zwischen Staat und Stadt verhindert und ein zukünftiges reibungsloses Zusammenarbeiten herbeigeführt.

Zum Schluß weise ich noch auf folgende Tatsache hin. Der Brennstroffverbrauch im Lossewerk ist durch ständige Verbesserungen, eine günstigere Belastung und vorbildliche Betriebsführung auf rund die Hälfte des früheren Verbrauchs p.Kw. zurückgegangen, und wenn hiermit auch noch nicht die letzte Ersparnismöglichkeit erschöpft ist – bei der von mir schon vor Jahren geplanten Vorschaltung einer Hochdruckanlage vor die jetzigen Aggregate ließe sich der Verbrauch um weitere 30% verringern –, so gehört doch m.E. heute schon das Lossewerk zu den kommunalen Anlagen, die hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit über dem Durchschnitt ähnlicher Werke stehen, und es ist bedauerlich, wenn von unverantwortlicher und schlecht unterrichteter Seite Äußerungen in die Presse gebracht werden – wie dies vor einigen Jahren geschehen – unter dem Schlagwort »Zusammenbruch des Kasseler Elektrizitätswerks«.

Rückblick

Ich habe Ihnen einen kurzen Überblick über das gegeben, was ich auf technischem Gebiete in meinem Leben »verbrochen« habe, soweit es mit unserer Elektrizitätswirtschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang steht. Keineswegs beseelt mich bei der Rückschau ein stolzes Gefühl, »daß ichs doch herrlich weit gebracht« – im Gegenteil, es sind Gedanken, wie sie der christliche Liederdichter Neander mit den Worten zum Ausdruck bringt: »In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über Dir Flügel gebreitet«. Zahlreiche andere, die mit gleichem Wagemut oder wenn Sie wollen, mit gleichem Leichtsinn sich in große Unternehmungen gestürzt haben, sind unter die Räder gekommen. Der allmächtige Lenker unserer Geschicke, von dem ich mich in allen Nöten des Lebens nie verlassen fühlte, hat mich davor bewahrt, trotz allem Schweren, so z.B. dem Verlust dadurch, daß die Stadt, welche laut Vertrag den Kaufpreis meines Werkes und Bahnenanteil innerhalb 10 Jahren zahlen mußte, in der Inflationszeit, wo Mark gleich Mark war, kurz vor dem Stichtag ihre Restschuld beglich.

Ich bin vielfach als Phantast bezeichnet worden. Vom Standpunkt des »Händlers«, dessen alleiniger Wertmesser das Geldverdienen ist, auch von dem des sogenannten »Lebenskünstlers«, dessen einziger Daseinszweck ist, sich ein möglichst angenehmes, genußreiches Leben zu verschaffen, erscheint dies Urteil berechtigt. Leute meines Schlages sind nur von demjenigen zu verstehen, der sich in das Fühlen und Denken eines Technikers versetzen kann, der mit heißem Herzen am Webstuhl technischen Fortschrittes schafft, den es mit Genugtuung erfüllt, wenn auch er einige Fäden in das kunstvolle Gewebe technischer Errungenschaften einfügen durte. Ein Phantast war ich, als ich 1891 in monatelangen Versuchen die Schmidtschen Ideen des Arbeitens mit hoch überhitztem Dampf in die Praxis umsetzen sollte und später mich sogar von meiner blühenden Firma trennte, um mich in erhöhtem Maße den Arbeiten meines Freundes Schmidt widmen zu können. Ein Phantast war ich, als ich den Bahnbau in die Hand nahm; der will ohne Zahnstange zum Herkules fahren, sagte der Spießer, da muß man erst sein Leben versichern, und wiederum war ich ein Phantast, als ich den elektrischen Strom für Koch- und Heizzwecke einführen wollte. Heute aber habe ich die Genugtuung, daß das, um was ich vor einem Menschenalter gerungen habe, sich durchsetzt.

Siehe »Wilhelm Schmidt« im Kapitel »Persönlichkeiten«.

Soweit ich feststellen konnte, sind es 100.000 Haushaltungen in Deutschland, die heute schon elektrisch kochen. Was mich aber am Abend meines Lebens am meisten mit Genugtuung erfüllt, ist der Umstand, daß ich einem der genialsten Erfinder der Neuzeit ein Wegbereiter habe sein dürfen, zu einer Zeit, wo er Unterstützung bedurfte, und daß sein Name und seine Arbeiten, weil ich ihn nach hier gezogen, für alle Zeiten mit dem Namen Kassel-Wilhelmshöhe verknüpft sind.

Dank an

Yannick Philipp Schwarz

Nachweise

*MA Mulang-Archiv, Privatarchiv des Autors und Betreibers dieser Website, Friedrich Forssman – mit »MA•rl« bzw. »MA•dr« sind Objekte aus den früheren Beständen der Sammlerkollegen Rolf Lang und Dieter Rüsseler bezeichnet

*1 G.A.Stör: Die Herkulesbahn in Kassel. Geschichte einer elektrischen Bergbahn. Johannes Stauda Verlag Kassel, 1982 (im Mulang-Archiv vorhanden)

*2 Yannick Philipp Schwarz